![]()

Biografia

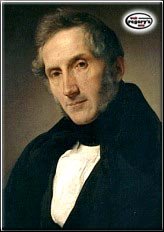

Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni

nacque a Milano alle ore 8 del 7 marzo 1785 dal conte Pietro Manzoni e da Giulia

Beccaria (più piccola del marito di 26 anni), figlia del noto Cesare Beccaria

illuminista che scrisse il romanzo "Dei delitti e delle pene" contro

la pena di morte, battezzato il giorno successivo nella chiesa di S.Babila. Non

ebbe un infanzia felice, infatti i genitori si separarono quando ancora era in

giovane età, la madre si trasferì a Parigi con il suo compagno, Carlo Imbonati,

che Alessandro stimò moltissimo, in quanto uomo assennato. Così, senza la

presenza familiare, il vivace Manzoni dovette girare vari collegi come quelli di

Lugano e Milano, dove entrò nella simpatia dei severi prefetti

dell'epoca, che ne lodavano le qualità di compositore di versi e ne

sopportavano la forse eccessiva allegria giovanile. Nel 1801 Manzoni tornò

nella casa paterna a Milano e si immerse nel vivo della cultura cittadina del

tempo. Negli ambienti letterari l'impostazione era ancora quella illuminista,

dato che nel secondo Settecento Milano era stata in Italia uno dei centri

promanatori delle idee di questo movimento di pensiero. Il vate ed il mito della

cultura illuminista milanese, Giuseppe Parini, era morto appena qualche anno

prima, nel 1799, e la potente suggestione della sua poesia, i cui echi erano

forti nei versi del Monti e del Foscolo, ancora plasmava i giovani delle nuove

generazioni. Fra i contemporanei dominava la personalità di Vincenzo Monti, che

esprimeva i più autentici valori classici e nello stesso tempo era portavoce

delle istanze letterarie recenti. Figure di spicco nell'ambiente politico erano

due esuli napoletani rifugiati a Milano dopo il fallimento della rivoluzione

della repubblica partenopea, Vincenzo Cuoco ed il suo amico Francesco Lomonaco,

che ebbero la funzione di mediatori tra la cultura illuminista napoletana e

quella lombarda. A Francesco Lomonaco il giovane Manzoni dedicò un sonetto, ed

in un altro sonetto tratteggiò anche il proprio ritratto di giovane poeta.

Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni

nacque a Milano alle ore 8 del 7 marzo 1785 dal conte Pietro Manzoni e da Giulia

Beccaria (più piccola del marito di 26 anni), figlia del noto Cesare Beccaria

illuminista che scrisse il romanzo "Dei delitti e delle pene" contro

la pena di morte, battezzato il giorno successivo nella chiesa di S.Babila. Non

ebbe un infanzia felice, infatti i genitori si separarono quando ancora era in

giovane età, la madre si trasferì a Parigi con il suo compagno, Carlo Imbonati,

che Alessandro stimò moltissimo, in quanto uomo assennato. Così, senza la

presenza familiare, il vivace Manzoni dovette girare vari collegi come quelli di

Lugano e Milano, dove entrò nella simpatia dei severi prefetti

dell'epoca, che ne lodavano le qualità di compositore di versi e ne

sopportavano la forse eccessiva allegria giovanile. Nel 1801 Manzoni tornò

nella casa paterna a Milano e si immerse nel vivo della cultura cittadina del

tempo. Negli ambienti letterari l'impostazione era ancora quella illuminista,

dato che nel secondo Settecento Milano era stata in Italia uno dei centri

promanatori delle idee di questo movimento di pensiero. Il vate ed il mito della

cultura illuminista milanese, Giuseppe Parini, era morto appena qualche anno

prima, nel 1799, e la potente suggestione della sua poesia, i cui echi erano

forti nei versi del Monti e del Foscolo, ancora plasmava i giovani delle nuove

generazioni. Fra i contemporanei dominava la personalità di Vincenzo Monti, che

esprimeva i più autentici valori classici e nello stesso tempo era portavoce

delle istanze letterarie recenti. Figure di spicco nell'ambiente politico erano

due esuli napoletani rifugiati a Milano dopo il fallimento della rivoluzione

della repubblica partenopea, Vincenzo Cuoco ed il suo amico Francesco Lomonaco,

che ebbero la funzione di mediatori tra la cultura illuminista napoletana e

quella lombarda. A Francesco Lomonaco il giovane Manzoni dedicò un sonetto, ed

in un altro sonetto tratteggiò anche il proprio ritratto di giovane poeta.

Cresciuto,

si trasferisce a Parigi, dalla madre dove inizia a frequentare i salotti

culturali illuministi. Divenne amico del letterato Claude Fauriel, che lo

introdusse nel circolo dei filosofi sensisti, soprannominati

"ideologi", i quali certamente esercitarono su di lui una certa

influenza, ma di gran lunga dominante per la formazione del pensiero manzoniano

dovette essere la lettura dei grandi illuministi, soprattutto di Voltaire, che

formò in Manzoni l'attitudine al pensiero concreto e rigoroso.

Si allontana dalla fede cristiana in

una sorta di percorso di vita che Dante Alighieri aveva descritto secoli prima

nella "Divina Commedia", ma proprio a Parigi egli segue la religione Cristiana con una grande fede scaturita da

un'approfondita riflessione e non, come spesso accade, dalla riconferma delle

idee che gli venivano dalla famiglia materna,

quei principi che rimasero parte imprescindibile della sua etica di scrittore e

di uomo. Il culto della libertà e della giustizia sono già elementi portanti del Carme

in morte di Carlo Imbonati, ma il contatto con gli amici parigini svelava

l'urgenza di una loro applicazione politica. Nello stesso tempo andava maturando

in Manzoni il concetto di un'arte aristocratica, che non si lasciasse

invischiare nelle pastoie di una società corrotta e volgare, condizionata da

vuoti formalismi come erano stati quelli che avevano imperversato nella sua

formazione scolastica.

Tornò a Milano nel 1807 e qui sposò, nel 1808,

Enrichetta Blondel, francese di fede calvinista. Il matrimonio venne celebrato

inizialmente secondo il rito della moglie e nel febbraio 1810 venne convalidato

secondo quello cattolico. Marito e moglie vissero una fase di profonde

meditazioni spirituali, finché Enrichetta, nel maggio del 1810, abiurò e

Manzoni, nel settembre, manifestò la sua conversione al cattolicesimo,

accostandosi alla comunione per la prima volta. Si dice che fu un segno

particolarmente forte per il Manzoni ritrovare la moglie stessa nella cattedrale

di Notre-Dame, dove scoppiò un petardo che fece temere il peggio ai presenti

agitati, durante il matrimonio di Napoleone Bonaparte. Manzoni capovolge così

il concetto che voleva il cattolicesimo alleato dei regnanti e dei tiranni

contro il popolo, per dare invece alla Chiesa il ruolo di promotrice degli

ideali di libertà dei popoli, ideali asseriti dalla legge divina. Questo

riavvicinamento della Chiesa ai valori liberali fu la premessa del neoguelfismo

che, in politica, divenne liberalismo moderato. Manzoni favorì quindi il

ritorno della Chiesa nel movimento risorgimentale italiano.

Nel 1827 Manzoni

pubblicò la prima edizione dei Promessi Sposi. Fra il 1821 ed il 1822, mentre

attendeva alla stesura dell'Adelchi, aveva lavorato ad un romanzo che aveva il

titolo provvisorio di Fermo e Lucia, che venne completato nel 1823 e poi

sottoposto ad una decisa revisione. Il risultato dell'attento rimaneggiamento

contenutistico fu l'edizione del 1827 dei Promessi Sposi, con la quale, però,

il lavoro manzoniano non si concluse, tanto che l'ultima edizione, quella

definitiva, che rivedeva profondamente il linguaggio usato nelle stesure

precedenti, venne pubblicata nel 1840-42. Gli anni successivi al 1827 non sono

anni creativi, ma sono piuttosto dedicati al problema della lingua. Questa

rinuncia manzoniana all'arte viene motivata nel saggio Del romanzo storico e, in

genere, de' componimenti misti di storia e d'invenzione, che venne scritto nel

1828 e pubblicato nel 1845. In questi anni Manzoni seguì con interesse gli

sviluppi politici che accompagnarono il Risorgimento. Nel 1848 firmò

l'indirizzo dei milanesi a Carlo Alberto e, dopo i fatti del 1848, sperò nella

unificazione italiana ad opera del Piemonte. Ammirò, non senza aver legato

nella sua vita,la politica del conte Camillo Benso di Cavour e,

quanto ai rapporti fra Chiesa e Stato, fu favorevole alla condanna del potere

temporale della Chiesa. Con la seconda edizione dei Promessi Sposi apparve la

Storia della Colonna Infame, che seguiva un filone di analisi storica iniziato

nel 1822 con il Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia.

Manzoni si dedicò anche agli studi filosofici, ai quali venne in certo modo

invogliato dalla sua amicizia col Rosmini, che portò i suoi frutti nel trattato

Dell'Invenzione, del 1850. In questo ambito è importante anche la

lettera al filosofo francese Cousin sui rapporti fra linguaggio e conoscenza,

del 1829.

Morta la moglie si risposa con Teresa Borri,

vedova Stampa, e, dopo aver ricevuto le cariche di cittadino onorario e

senatore a vita dello stato piemontese, muore a Milano il 22 maggio del 1873. Anche Giuseppe Verdi, come del resto tutta l'Italia,

volle glorificarne la vita scrivendogli alla sua morte la famosa Messa di

Requiem.

>>> Scarica la biografia completa a cura di Giuseppe Bonghi <<<

![]()

Opere principali

Inni Sacri: sono la Resurrezione, Il Nome di Maria, Il Natale, La Passione e La Pentecoste. In questi inni il motivo più importante è la discesa di Dio in mezzo agli uomini. L'inno sacro più importante è "La pentecoste", perchè riesce a rappresentare in modo completo l'unione dell'aspetto religioso e di quello umano, appunto per la profonda umanità che c'è; quest'inno è più poetico. Pentecoste significa cinquantesimo giorno dopo la Pasqua quando lo Spirito Santo discende sugli Apostoli, i quali da quel giorno iniziarono la predicazione delle dottrine di Cristo. Manzoni nello scrivere questa lirica pensò al Nuovo testamento. Nella Pentecoste il poeta chiede alla Chiesa dove lei si trovava dopo la crocifissione di Cristo, infatti la Chiesa allora era perseguitata e dimenticata fino a quando lo Spirito Santo discese sugli Apostoli che fanno conoscere la verità cristiana, per cui tutti gli uomini conoscono una nuova vita, fatta non di potenza, d'invidia, ma di amore e libertà spirituale. Alla fine dell'inno, Manzoni prega lo Spirito Santo affinchè scenda su tutti gli uomini. In quest'inno è presente il cristianesimo democratico, perchè di fronte a Dio siamo tutti uguali anche se in terra non c'è uguaglianza, quindi quella che dice il Manzoni non è un'uguaglianza sociale, rivoluzionaria, ma soprattutto spirituale.

Il conte di Carmagnola (1819-1822): narra di un condottiero al servizio dei visconti di Milano che era passato al servizio dei veneziani e lì aveva finito per guidare i veneziani alla vittoria su Milano. Ciò è tragico perché questo conte aveva concesso la libertà ai prigionieri milanesi e, considerando ciò come un tradimento, i veneziani lo giustiziarono. E’ quindi la contrapposizione tra la grandezza d’animo di un uomo e la ragion di stato che non tiene conto dell’uomo e lo travisa. Questa tragedia è giudicata come un’opera dove c’è molta analisi storica più che analisi dello stato d’animo dell’autore. Da questo romanzo il Manzoni fa trapelare le sue opinioni sulle guerre civili: cioè la condanna di quelle circostanze storiche per le quali l’Italia sia sempre stata terra di conquista.

Adelchi: tragedia composta tra il 1819 ed il 1822. Siamo nel contesto dell’occupazione longobarda, quando Carlo vuole combattere contro i longobardi. Adelchi è il figlio del re longobardo Desiderio. Lo sfondo di questa vicenda è la battaglia dei due popoli. Adelchi non vuole combattre e ciò rappresenta la figura di un uomo cauto e saggio. Ermengarda, figlia di Desiderio, sposa ripudiata da Carlo Magno dopo questo fatto si rifugia in un convento. Questo a grandi linee è lo sfondo della vicenda. Ermengarda è ripudiata dal marito per questioni di stato. In questa vicenda traspare il doloro che diventa strumento di espiazione della sventura.

Le quattro Odi civili:

Aprile 1814: una delle opere indubbiamente meno felici, sia poeticamente che politicamente.

Il proclama di Rimini: che a seguito della sconfitta di Gioacchino Murat a Tolentino, rimane interrotta al 51° verso, ma è già rappresentativo delle idealità patriottiche del poeta.

Marzo 1821: la vera dichiarazione politica e patriottica del Manzoni con la sua aspirazione ad un'Italia unita e libera dallo straniero, infatti da qui sembrò partire un moto di liberazione della Lombardia dagli Austriaci.

5 Maggio: in quest'ode è importante l'aspetto religioso perchè tutto ciò che succede in terra viene sentito come voluto dalla provvidenza. Quest'ode è rivolta alla vita di Napoleone Bonaparte, che passò dalla gloria alle sconfitte e ora dopo la morte di Napoleone, Manzoni, si chiede se la gloria di Napoleone fu vera, questo lo diranno i posteri. Il Manzoni dice che nelle azioni di Napoleone vede il segno di grandezza divina e che Dio, nel momento della morte quando tutti lo abbandonarono, fu con lui. In quest'opera il Manzoni loda soprattutto la grandezza e la misericordia divina.

![]()

I Promessi Sposi

Con

i Promessi Sposi si afferma il patrimonio di novità letterario e anche se nulla

è stato inventato, il Manzoni ha reso suoi i principi del romanticismo

calandoli totalmente nel contesto del romanzo. La problematica però si basava

su come esprimere tali concetti in modo tale che la loro lettura potesse essere sempre più

reale, più vicina al popolo, ma per fare ciò c'era l'esigenza di trovare una

lingua adatta alle nuove idee.

L’inizio

della stesura dei Promessi Sposi va dal 1821 al 1823 (anche se uscirà solo nel

1840) ed ebbe come primo titolo Fermo e Lucia. Negli anni che precedettero la

pubblicazione, il Manzoni cercò negli scritti del tempo la forma esatta per la

stesura del romanzo. L'inglese Walter Scott,

che introdusse una nuova forma di narrativa che riproponeva il Medioevo nel suo romanzo

di enorme successo Ivanhoe, fu fonte di ispirazione per molti, ma il Manzoni non

volle

emulare Scott bensì dare un nuovo volto al romanzo storico: “…un misto tra storia e

invenzione..”. Fu così che basandosi su queste concezioni, creò i Promessi Sposi. Egli compì un

lavoro filologico: studiò molto bene le cronache e i testi di storia

scritti nel ‘600 da Tadino e Ripamonti (da quella del Ripamonti ricava

la figura dell’Innominato).

Dopo

la prima stesura il Manzoni si rende conto che è troppo digressiva, troppo lunga e macabra e così dal

1823 compie una revisione molto attenta

dell’opera. La

lingua del romanzo cerca di diventare sempre più attinente al Fiorentino

parlato dalle persone colte e così facendo, si vengono ad eliminare tutti i

francesismi ed i lombardismi... " ...andrò a risciacquare i panni

nell'Arno".

Manzoni

si è inserito in un filone letterario già esistente, modificandolo a suo

piacimento: cambia l’ambientazione, non più medioevo, ma 1600.Sceglie il 1600 perché

l’emblema della vicenda tra oppressi e

oppressori; il ‘600 è poi un secolo di violenza e poi la situazione politica

di quel secolo è molto simile a quella del Manzoni.

![]()

Il problema della lingua

Il problema della lingua si pone alla fine della prima stesura: sceglie un linguaggio adatto ai personaggi. Al Manzoni gli si pone così il problema di trovare una lingua adatta ai fini e alla struttura del suo romanzo e così sostiene che la lingua arcaica non può essere adatta alla sua opera. In una lettera egli sostiene di voler scrivere bene un romanzo in italiano, ma egli afferma anche che è “un’impresa disperata” perché non vi è una lingua unica in Italia, bensì un numeroso insieme di dialetti. Si trova così a dover scegliere un dialetto e così scelse il fiorentino parlato dalle persone colte, affermando di aver “risciacquato in Arno i Promessi Sposi”. Frequentò a lungo gli ambienti di Firenze e giunse così alla conclusione che quella era la lingua adatta. Ma perché proprio essa? Perché ha alle spalle la lingua di Dante, Boccaccio e Petrarca. All’epoca si fece notare al Manzoni che anche il Fiorentino era un dialetto e ciò ci fa capire quanto era in gioco l’unità nazionale. Egli fu anche criticato per questa sua scelta ed egli scrisse addirittura al ministro dell’istruzione Broglio di insegnare il fiorentino a scuola.

![]()

Temi principali del romanzo

I temi sui quali nasce e cresce il romanzo, sostanzialmente sono tre, ma altre tematiche avvolgono la sua stesura. Iniziamo con le prime tre.

La scelta degli umili: questa è una scelta innovativa. Nel romanzo non compaiono però solo persone umili. Questa è una scelta nuova perché prima si erano sempre celebrate le figure dei potenti. Questa scelta si può poi far ricadere in un campo religioso. La fede cristiana porta così Manzoni a scegliere gente umile (perché il vangelo li celebra). Egli vede i poveri come coloro a cui va la benevolenza di Dio.

E’ un romanzo storiografico: la scelta degli umili porta ad assumere una nuova posizione critica davanti al concetto di storia : bisogna correggere la visione culturale che ha sempre e solo dato spazio ai potenti. Manzoni critica la storia dei potenti e rivaluta il ruolo degli umili nella storia.

Gli oppressori: Manzoni polemizza contro essi. Raccontare la storia degli umili diventa anche raccontare una storia di oppressioni (vi è quindi una chiave polemica).

Le altre le possiamo riassumere nei concetti della scelta del periodo e della provvidenza:

La scelta del 1600: Questo secolo ha enormi squilibri sociali, infatti è un secolo di oppressioni, guerre e culturalmente caratterizzato da ipocrisie e violenze. La scelta del ‘600 è emblematica perché il Manzoni criticando questo secolo, critica anche il secolo a lui contemporaneo (i due secoli erano molto simili).

La provvidenza: Essa è il filo conduttore del romanzo. La provvidenza cristiana è la fiducia profonda che si ripone in dio. Le vicende degli uomini non sono casuali; ma aver fede vuol dire vivere la vita senza comprendere del tutto ciò che ti accade. La fiducia nell’esistenza di un Dio provvidente che rende vivibili le vicende umane.

![]()

I Promessi Sposi non iniziano subito con la narrazione dei fatti, ma vi è prima una introduzione. In essa vi è una lunga citazione dove parla una voce ignota che usa un linguaggio arcaico. Questa citazione si interrompe bruscamente per dare spazio al Manzoni che parla in prima persona. La citazione dell’anonimo si presenta come un manoscritto del ‘600 (che egli vuol far credere di aver ritrovato e tradotto). Questo testo presenta inoltre caratteristiche tipiche del barocco di quel secolo (esso è ipotattico cioè ricco di metafore, retoriche, molti aggettivi e avverbi, molti latinismi, linguaggio altisonante, grafia ricca di maiuscole ecc.) Nella seconda parte dell’introduzione il Manzoni ci spiega che questo testo non è mai esistito, ma bensì è frutto della sua invenzione. Attraverso l’espediente del manoscritto egli ci introduce nel periodo storico del romanzo. Manzoni assume la posizione di uno storiografo che critica il 600 per le violenze, per i soprusi e per le violenze. Sempre nell’introduzione chiarisce la posizione poetica di letterato romantico che critica la letteratura del ‘600 che non ha fine pedagogico. Manzoni non fu il primo a fingere di ritrovare un manoscritto, ma prima di lui ci furono: Boccaccio, Ariosto ecc.